Investigación

“Cuando seas grande no recordarás que naciste en un país extranjero”

Colombia se ha erigido en un paraíso del turismo reproductivo. Este fenómeno se sustenta en el vacío legal que existe sobre la materia, una desigualdad económica que abarata los costes y el subterfugio de las compensaciones para las mujeres gestantes. En su mayoría, lo hacen para familias extranjeras.

;)

Este artículo sobre la industria de los vientres de alquiler en Colombia se publicó originalmente en #LaMarea108. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

«Cuando seas grande no recordarás que naciste en un país extranjero. Cuando seas grande no recordarás mi voz. Cuando seas grande no recordarás que pasaste un día de las madres conmigo», escribió Martha* en tinta roja sobre un cuaderno escolar de rayas como los que usa su hija de cuatro años. La destinataria de su carta, una bebé de siete semanas, vive ahora a más de 8.500 kilómetros de distancia, en Francia, pese a haber pasado nueve meses dentro de su vientre, en Colombia.

En la pequeña casa familiar de esta mujer de treinta años, las figuras infantiles de arcilla con las que se gana la vida se mezclan sobre la mesa con los únicos objetos que conserva del proceso de gestación subrogada: una gran bolsa con docenas de cajas de pastillas, hormonas, vitaminas; una carpeta con documentos médicos; una ecografía y una foto enmarcada de la recién nacida. En su cuerpo, la cicatriz de la cesárea de emergencia que le realizaron debido a la preeclampsia con la que ingresó en la UCI a finales de julio. La herida imborrable del alquiler de su vientre.

«Inicié por lo que todas inician, por una necesidad económica». El futuro y sustento de su hija estaba a un clic de distancia. Solo tenía que responder a uno de los centenares de mensajes que aparecen a diario en las redes sociales y grupos de WhatsApp: «Estamos en búsqueda de mujeres generosas que deseen realizar el hermoso acto de gestar para ayudar a formar otra familia. Ofrecemos excelentes beneficios, hasta 53 millones de pesos (11.547€)» o «Seguimos en búsqueda de chicas que quieran trabajar como gestantes, que quieran llevar un proceso de alquiler de vientre, también recibimos venezolanas viviendo en Bogotá», rezan los anuncios.

Martha pidió información a las autoras de los mensajes, conocidas como referidoras –mujeres que ya pasaron por el proceso y que se ganan un dinero extra reclutando a futuras gestantes para las clínicas y agencias–; llamó a un par de centros de reproducción asistida y, como parte de su proceso espiritual, acudió a unas ceremonias de ayahuasca antes de tomar la decisión de alquilar su vientre a una pareja homoparental francesa. «Empatizas con ellos. Yo tardé dos años y ocho meses en tener a mi hija», dice sobre su largo camino en la maternidad.

Una vez eligió la clínica de fertilidad en Bogotá, el centro revisó sus antecedentes judiciales y los de su pareja. Pasó una serie de exámenes médicos y pruebas psicológicas hasta obtener el visto bueno del centro. Tras ello, firmó un contrato con los padres de intención con la mediación de una abogada pagada por los mismos e inició el proceso de preparar con hormonas su cuerpo para la transferencia de un embrión formado con el esperma del padre de intención francés y un óvulo de una donante anónima.

«Las mujeres en Colombia le tienen miedo al qué dirán, a alzar la voz. Nadie se atreve a decir cómo son realmente las cosas. A una le hablan de los pagos, de lo bonito, y le endulzan el oído, pero en el proceso te das cuenta de que enfrentamos muchos riesgos», dice a dos días de cumplir la cuarentena del parto. Entre susurros en las salas de espera de los centros médicos, a través de mensajes de texto o en el transporte de vuelta a sus barrios, las mujeres subrogantes hablan. A media voz se relatan los casos de violencias obstétricas que viven sus compañeras anónimas, opinan de médicos, clínicas y compensaciones; del llanto después de entregar a los bebés, del fantasma de las depresiones posparto que se les impide nombrar. «Muchas se quedan calladas o no expresan lo que están sintiendo por miedo a que no les entreguen su bonificación», reconoce Elena*, madre subrogada de gemelos.

El perfil: mujeres jóvenes, con hijos, de contextos empobrecidos

Si bien tanto clínicas como abogadas exigen que las mujeres cumplan con ciertos requisitos socioeconómicos, médicos y judiciales para entrar a estos programas, nadie puede garantizar que las gestantes dicen la verdad a la hora de intentar acceder a ellos. Muchas mujeres se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y precariedad económica extremas, por lo que tergiversan la información en las entrevistas –aconsejadas por otras mujeres que ya pasaron las pruebas– para poder acceder, confirman varias gestantes. En los grupos de Facebook, las más veteranas aconsejan a las nuevas sobre qué decir o cómo preparar sus casas si las trabajadoras sociales de las clínicas las visitan. A veces, cuando son rechazadas en una clínica, acuden a otra hasta que las aceptan. «Si las rechazábamos, se iban para otra clínica que era más flexible», explica Paulina*, extrabajadora de un centro de fertilidad.

Tampoco existe un ente estatal que se encargue de verificar que los centros de fertilidad están cumpliendo fielmente con los lineamientos que emitió la Corte Constitucional. «Una compañera me dijo: “Están pasando mujeres a las que tú no le diste la aprobación, gente con antecedentes”», dice sobre cómo también las clínicas hacen la vista gorda ante la alta demanda de padres de intención en busca de vientres de alquiler en el país andino. Un secreto a voces que se repite entre las mujeres entrevistadas.

Teniendo en cuenta que el 43% de los trabajadores colombianos gana menos de un salario mínimo al mes, equivalente a 1.423.500 pesos (310 euros, al cambio en septiembre de 2025), según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ofertas como las que aparecen constantemente en redes sociales resultan muy atractivas en los márgenes de la capital, a muchos kilómetros de los barrios más exclusivos del norte de Bogotá, donde se encuentran las clínicas de reproducción asistida.

La decena de mujeres gestantes entrevistadas durante esta investigación proceden de barrios populares y empobrecidos de las periferias; la mayoría no contaba con un trabajo estable antes de acceder a alquilar su vientre. Todas tienen hijos propios vivos, uno de los requisitos indispensables para poder acceder a los programas de subrogación. Esto último reduce, según el personal de las clínicas, el riesgo de que las mujeres intenten quedarse con los niños que incuban, teniendo ya una o varias bocas que alimentar en sus propios hogares.

La asimetría socioeconómica entre los padres de intención –en su mayoría extranjeros con un poder económico alto– y las gestantes desvela un desequilibrio entre los actores implicados en el mercado gestacional, como señala la ONU en el informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, hecho público en agosto de 2025.

¿«Ayudar a unos papitos» o necesidad económica?

«Mi pago total fueron 55 millones de pesos (11.985 euros): 2.800.000 pesos por diez mensualidades, un bono mensual de alimentación de unos 300.000 pesos, un bono para transporte, un bono para ropa y un bono por buen comportamiento al finalizar», que se traduce en acudir rigurosamente a todas las citas médicas, explica Martha. Las mujeres pueden recibir un pago extra de hasta seis millones de pesos (1.307 euros) si el embarazo es múltiple. Pese al carácter altruista nombrado en los contratos, a esa factura económica se le suma la compensación o reconocimiento que ofrecen los padres de intención y que complementa la otra mitad del total. Un «regalo» que solo se entrega después de que las partes firmen ante un notario los documentos necesarios para sacar al infante del país, y la mujer gestante renuncie a la maternidad.

Martha firmó esos documentos en presencia de los padres de intención y de la abogada proporcionada por la clínica y así se cerró el proceso. Con el dinero obtenido se compró un vehículo para trabajar y pudo llevar a su hija a un parque acuático cerca de Bogotá. «No da para comprar una casa», expresa con pesar la joven. «Las más imprescindibles en el proceso son las gestantes, pero no son las que reciben el pago más justo», lamenta.

Tras concluir el proceso, la psicóloga de la clínica calificó a Martha como «una muy buena gestante» y le propuso trabajar como referidora, pudiendo ganar hasta 2.000.000 de pesos (437 euros) por cada chica que captase para la clínica.

El ‘altruismo’ y las compensaciones que reciben las gestantes generan un fuerte debate entre los que buscan tanto regular como prohibir. «Permitir la remuneración en este tipo de negocios jurídicos comporta la cosificación de ella y de su vientre, la mercantilización de su cuerpo y abre paso a eventuales casos de trata de seres humanos y tráfico de niños y niñas», señalaba el más reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

Andrea*, profesora de infantil, narra que no conocía los pagos a la hora de tomar la decisión de gestar para una familia heteroparental, sino sólo del carácter altruista y vocacional bajo el que se ampara la práctica en Colombia. «Yo era la más dichosa porque ya había cumplido con mi cometido; ver a la madre así de feliz con la niña», asegura. Pese a su voluntad altruista de ayudar a una familia, Andrea señala que no lo haría sin una compensación económica por los riesgos médicos que conlleva un embarazo subrogado, con tasas de complicaciones obstétricas más altas que una gestación común.

Diana*, una venezolana embarazada de 37 semanas en el momento de la entrevista, tenía claro que ese dinero sería el billete de regreso a su país y el aval de su futuro negocio de comidas: «Me imagino ya dándole la niña a los papás y regresando a casa». Las motivaciones son tan diversas como las mujeres que participan en el mercado, pero todas reconocen la necesidad de una compensación monetaria por el alquiler de su vientre.

«Una de las preguntas que les hacíamos era: ¿qué te motiva a realizar el proceso? Obviamente teníamos que convertir la respuesta en algo que fuera socialmente aceptable […] pero en sus casas nos decían: “Mira, te voy a ser muy sincera, yo tengo muchas deudas”», admite Paulina, añadiendo que el mayor interés de las mujeres era la parte económica. Por eso, muchas repetían el proceso, poniendo en riesgo sus vidas.

Elena, que realizó el primer proceso en 2023 con el fin de costear la universidad de su hijo mayor, pero no le alcanzó la plata, es crítica con el negocio: «Siento que el apoyo económico y el apoyo emocional que dan no es suficiente para el trabajo que hay que realizar». Por ello, buscó dónde alquilar nuevamente su vientre, llegando a tener un precontrato con una agencia internacional. Le asustó que trasladaran a las mujeres a Albania para la transferencia del embrión y el parto.

No se rindió. Buscó otra clínica, pero tuvo un aborto espontáneo pocas semanas después de la transferencia embrionaria: «Me detectaron un mioma, consecuencia de todas las hormonas que me dieron. Yo estaba bien cuando inicié». El centro cesó el proceso sin hacerse cargo, como ella misma solicitó, de practicarle una histeroscopia para extraer el mioma. «Después de que el bebé no está contigo, baja la atención hacia ti […] Dejas de ser importante porque ya no tienes lo que les interesa», denuncia Elena desde el salón de su casa.

Ni regulación ni prohibición: turismo reproductivo al alza

En Colombia, la gestación subrogada no está regulada, tampoco prohibida. Desde 2009, la Corte Constitucional ha exhortado hasta seis veces al Congreso de la República a legislar en esta materia mediante sentencias pragmáticas que reconocen la realidad de la práctica como un acto altruista y buscan priorizar el interés superior de las infancias.

«La rama legislativa no ha querido legislar en Colombia, le toca entonces pronunciarse a la rama judicial, a la Corte Suprema de Justicia», apunta Marcela Gómez-Molina, profesora de la Universidad Nacional y Jueza 38 de Familia de Bogotá. También una de las voces más críticas, quien en sus fallos defiende la pluriparentalidad bajo el argumento de que cuando hay una subrogación de vientre «hay dos madres: la madre genética (la que aporta el óvulo, en su mayoría donantes anónimas) y la madre biológica (la mujer que lo gesta)», e incluso una tercera: «la madre de crianza».

En ningún caso la mujer que gesta y da a luz puede aportar sus óvulos para el procedimiento, según dictaminó la Corte en la Sentencia T-968 de 2009, que establece además diez requisitos que los procesos de gestación subrogada deben seguir. «Todas las clínicas de fertilidad que existen creyeron o interpretaron que en Colombia estaba regulada la maternidad subrogada y que es legal», cuestiona la jueza, en referencia a la posición de la Corte, que no es una regulación per se.

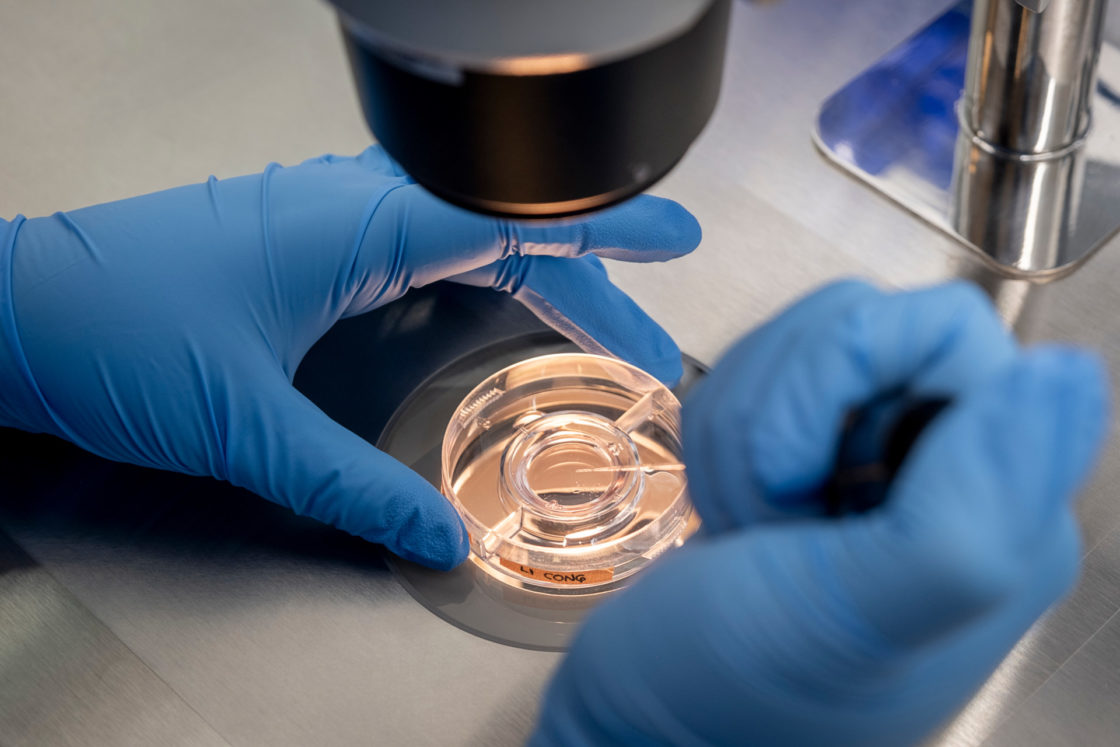

La abogada Nadia Afanador, que trabaja desde hace más de una década mano a mano con las clínicas de fertilidad, asesora a sus clientes interpretando ese vacío legal. Sobre una larga mesa de cristal en una habitación de su oficina, tres futuras gestantes pasan las páginas de los contratos buscando algo que no aparece en el documento. Una cifra, tal vez. La Corte determinó «que era un acuerdo humanitario altruista en el cual una mujer humanitariamente prestaba su vientre para gestar un bebé y darle un nacimiento», defiende.

Según la legislación colombiana, la madre es la mujer que da a luz, sin importar que no tenga el ADN del neonato, y así lo debe inscribir el médico en el acta de nacimiento y, posteriormente, en el registro civil. Por ello, después del parto, el padre de intención debe pedir ante un juez de familia la impugnación de la maternidad, con la prueba genética como referencia, y si éste lo aprueba se borra completamente a la mujer gestante de cualquier documento legal.

Para evitar el riesgo de que los bebés queden sin nacionalidad [apatridia], este año la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ordenó incluir a la mujer gestante en el registro civil de una recién nacida mediante subrogación. «Ante la prueba del certificado médico que refiere el nombre de la mujer que vivió el parto, debe necesariamente incluirla como madre en el respectivo registro civil de nacimiento», apunta el tribunal en su fallo.

Unas actuaciones de los juzgados de familias que, según Natalia Rueda, abogada y docente de la Universidad Externado, van en dos líneas: «la que dice que la gestante es madre, hablando de pluriparentalidad, y otros que dicen que no es madre, pero la tengo que tener en el registro para evitar el riesgo de apatridia».

En otras ocasiones, la Corte Constitucional emitió sentencias en la misma línea, reconociendo que la maternidad subrogada conlleva un riesgo implícito de apatridia para los infantes nacidos bajo esta modalidad, y ha exhortado al Congreso a legislar sobre estos procesos.

Desde 1998, al legislativo colombiano le han llegado más de 16 proyectos de ley para su regulación, unos encaminados hacia la prohibición total, otros para legitimar la práctica con diferentes restricciones. Todos fueron archivados sin éxito. «Colombia cuenta con un sistema normativo lo suficientemente fuerte y complejo para poder entrar a hacer un análisis, una vigilancia y un control de este tipo de cosas. Y no lo ha hecho», señala Margarita Useche, especialista en derecho penal y derecho médico de la Universidad Externado.

Debido a las sentencias emitidas por algunas juezas de familia, que están retrasando y entorpeciendo las impugnaciones a la maternidad en Colombia, algunas agencias internacionales ofrecen a las mujeres colombianas realizar los procesos en países como Albania y Georgia, para facilitarle a los padres de intención los trámites burocráticos de los recién nacidos.

La Marea habló al respecto con dos mujeres colombianas que se encontraban en las capitales de ambos países –Tirana y Tiflis– realizando sendos procesos, y también con una reclutadora para el Centro Reproductivo Georgiano-Alemán (GGRC). Además, visitó las instalaciones de la agencia española Gestlife en Bogotá, donde se le brindó toda la información sobre los procesos en Albania y le explicaron los beneficios de realizar el proceso en el extranjero.

Clínicas de fertilidad: un mercado en expansión en Colombia

Mientras el multimillonario negocio de los vientres de alquiler permanece en un limbo jurídico, el mercado y sus actores aprovechan esa zona gris; y cada vez son más las empresas de reproducción asistida que llegan al país, sacando provecho a esa falta de normatividad. Pese a que no hay datos sobre el número de clínicas que realizan procesos de subrogación ni cifras oficiales de cuántos procedimientos se realizan al año, en Colombia están registradas 45 unidades de medicina reproductiva.

Según el director de Novafem/Babynova, José Pablo Saffon, el aumento de la demanda de estos procesos en Colombia se debe a que «cada vez más familias buscan alternativas seguras y éticas, y encuentran en Colombia un acompañamiento médico integral y de calidad».

La Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana, que hasta la fecha no ha querido hacer comentarios, agrupa 32 de 35 centros donde se realizan los procesos de subrogación. La abogada Natalia Rueda sostiene: «Aquí tenemos una industria que nos está pintando un cuento de hadas donde no se muestran los casos de fracaso y donde además hay también una visión utilitarista».

Investigadoras, académicas y miembros del equipo de trabajo de una congresista que fueron consultadas durante esta investigación, hablan del fuerte lobby de las clínicas y agencias de fertilidad. «Nos invitaron a un desayuno donde estaban algunos dueños de clínicas (…) Nos dijeron: “Ustedes tienen la posibilidad de regular a favor de los derechos de las mujeres o de ser unos antiderechos como los que prohíben el aborto”», apunta Paula Forero, quien trabaja para la congresista Jennifer Pedraza, opositora a los vientres de alquiler.

A menos de un año de las elecciones generales, con la campaña electoral ya en marcha, y el desinterés del gobierno progresista de Gustavo Petro por incorporar en su agenda política la cuestión de la subrogación, son los mismos dueños de las clínicas quienes buscan promocionar el mercado entre los tomadores de decisión. «Si tú observas los eventos promocionales, los pagan las clínicas. Los que tienen la plata hacen las invitaciones», denuncia la abogada penalista Useche.

Para la investigadora Rueda, contraria a lo que denomina explotación reproductiva, «las personas que trabajan dentro del Gobierno se dicen feministas, pero con una visión neoliberal, y sobre esa base están promoviendo la legalización de la maternidad subrogada. Todo apunta precisamente a generar una estructura jurídica que termine protegiendo a la red de intermediarios, a la red de clínicas, a los padres de intención y la mujer queda obviamente en la situación de mayor vulnerabilidad».

Según un informe del Global Market Insight, el mercado global de la gestación subrogada se estimó en 22.400 millones de dólares en 2024. Se prevé que crezca de 27.900 millones de dólares en 2025 a 201.800 millones de dólares en 2034. «Esta industria no solo explota mujeres y mercantiliza niños, sino que explota también el deseo de estas personas de ser padres y madres», añade la experta.

Las prohibiciones en Europa o la guerra en Ucrania también movilizaron este negocio transnacional a países de América Latina sin una regulación clara, donde las desigualdades económicas, que golpean especialmente a las mujeres, son terreno fértil para la creciente demanda, beneficiando también a los padres de intención, en su gran mayoría extranjeros.

«Al final esto es un acto libre de una mujer que decide libremente traer al mundo el bebé de unos padres. En todo momento se vela por la salud de la gestante y que no le suponga ningún coste económico», justifica Alberto, quien, junto a su pareja, son padres de un bebé nacido por gestación subrogada en el país andino. «Hay que dotar [los procesos] de mayor naturalidad», dice el español.

Juana*, madre subrogada de 29 años, tiene una opinión distinta: «Esto es un negocio. Nosotras somos utilizadas, somos una incubadora. Nos utilizan, tienen su recompensa, que es su bebé, y ya». Salir de Colombia con un bebé propio entre los brazos cuesta entre 50.000 y 70.000 euros; la mitad de lo que valdría en países donde los vientres de alquiler llevan décadas regulados, como Estados Unidos. «Tenemos que seguir con nuestras vidas. Yo lo que quiero es que a mi hija no le falte nada». Para ella, como la mayoría, ese fue el principal motivo por el que, un año y medio después de tenerla, comenzó a pedir información a distintas clínicas sobre los procesos de subrogación.

Contratos y cláusulas abusivas

Las páginas webs de las clínicas, teñidas de colores pastel, imágenes de recién nacidos y embarazadas felices, resaltan el acto altruista y humanitario de estos procesos: «Cada vida que nace nos inspira. Si el amor y la ciencia se unen, suceden milagros».

Sin embargo, «el acto altruista con el que lo quieren disfrazar no es 100% real», aclara Martha. Un relato que se repite. El equipo de periodistas de La Marea revisó varios contratos, redactados por bufetes de abogados que trabajan para las clínicas, y todos ellos esconden la suma real que ofrecen a las gestantes una vez entregado el bebé a los padres de intención.

«La gestante subrogada no tiene fines lucrativos con la realización del procedimiento de reproducción asistida científicamente, su participación es de carácter eminentemente altruista con el único fin de ayudar al padre biológico para completar su núcleo familiar», puede leerse en uno de los documentos analizados.

«Las cláusulas de los contratos limitan los derechos de la mujer a disponer de su propio cuerpo, atentan a la dignidad humana», dice la jueza Gómez. En sus páginas aparecen restricciones a la movilidad de la gestante durante el embarazo o limitaciones sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho amparado por la Corte Constitucional bajo tres causales desde el año 2006 y, posteriormente, regulado hasta la semana 24 de gestación con la sentencia C-055 de 2022. «Cumplir con la cláusula de prohibición especial, interrupción de embarazo y de confidencialidad insertas en el presente acuerdo», se lee en los contratos que firman las mujeres antes de iniciar el proceso, muchas veces sin tener la claridad total ni la información real sobre las implicaciones y vulneraciones a sus derechos que pueden contener esos escritos. «Lo que percibí es mucha desinformación. A estas mujeres les venden un proceso maravilloso, bonito […] después me di cuenta de que se las instrumentaliza mucho», lamenta Paulina, extrabajadora de una clínica de fertilidad.

Es precisamente ese grito enmudecido por el miedo el que impera en sus historias, en contraste con la publicidad y los casos de éxito que muestran las clínicas y padres de intención. «En este cuaderno quiero dejar plasmado un tema de mucho interés del cual siento que tenemos mucha desinformación. Es un tema tabú aún señalado, juzgado y por algunas personas romantizado. Quiero contar mi experiencia personal alquilando el vientre», así inicia Martha el cuento que durante nueve meses comenzó a escribir como catarsis de un proceso que, por ahora, no volvería a repetir.

«Se buscan mamitas»

Las referidoras son el primer filtro del proceso. Su labor consiste en encontrar gestantes o «cigüeñas», como aparece en la página web de la agencia de Lina Garzón, quien se autodefine como «asesora». Para ser seleccionadas, las mujeres deben cumplir los requisitos que piden las clínicas para acceder a los programas de gestación subrogada. Estos –como también indica Garzón en su web– son: estar en edad fértil, tener entre 20 y 38 años; tener al menos un hijo vivo; estar sana y no fumar; ser colombiana o extranjera con documentos verificables, entre otros.

Para encontrarlas, Garzón busca en los múltiples grupos de Facebook y WhatsApp, donde cuelga anuncios casi a diario, y a través del boca a boca, mediante «mujeres que han hecho el proceso conmigo y que me recomiendan», añade. Ella dice ser una de las primeras mujeres en alquilar su vientre en Colombia. Lo ha hecho en dos ocasiones, la primera en 2013. Desde hace una década trabaja con su propia agencia como «asesora» para los centros de reproducción asistida y agencias más populares.

En la actualidad son las mismas clínicas las que dan la oportunidad a las gestantes, «no solamente de hacer el proceso de subrogación, sino de recomendar a otras chicas y poder ganar algo», asegura Garzón. Esto hace que se genere una mayor competencia entre las referidoras y disputas que quedan patentes en los mismos anuncios de Facebook.

Encontrar gestantes de este modo libera a las clínicas de que se las responsabilice de manipular a las futuras pacientes o de delitos como la trata o explotación de personas, ya que son las mujeres las que, solas o referidas, llegan a pedir información a los centros. «Las referidoras nos ayudaban a que, en temas de convocatoria, se viera como si las futuras gestantes llegaran a nosotros solicitando la información. Una vez teníamos sus mensajes de que ellas estaban solicitando información, ya nos cubríamos legalmente en ese aspecto», explica Paulina, extrabajadora de una clínica en Bogotá.

Según nos han narrado algunas mujeres que trabajan reclutando y acompañando a gestantes, los pagos pueden llegar hasta los dos millones y medio de pesos (547 euros) por proceso exitoso. «La clínica es la que nos hace los pagos. El 50% cuando la mujer sale apta y el otro 50% cuando está en la semana 12 de embarazo», afirma Garzón.

Algunas gestantes han denunciado que las mismas reclutadoras les exigen un porcentaje del pago que reciben de los padres de intención, clínicas y fundaciones a cambio de ayudarlas a pasar los controles de los centros y poder acceder a los programas de subrogación.

* Los nombres de todas las gestantes fueron cambiados para proteger su identidad y por motivos de seguridad.

Este reportaje fue realizado con la colaboración de Marco Dalla Stella. Es la primera parte de una serie sobre el panorama actual del creciente mercado de la gestación subrogada en Colombia y sus implicaciones.

Este dossier de investigación sobre la industria de los vientres de alquiler ha sido desarrollado con la financiación de la organización Journalismfund Europe.